これまでの成果

母島南崎 海鳥繁殖地

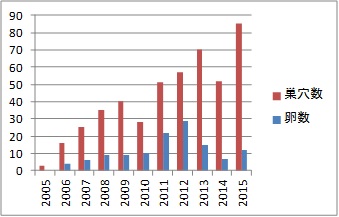

消滅寸前まで追い込まれた母島南崎海鳥繁殖地ですが、草地に穴を掘って営巣するオナガミズナギドリは 2009年から毎年巣立ちが確認されるようになりました。

一方、地上で営巣するカツオドリはデコイを置いて誘致してきましたが、仲間の消えてしまった繁殖地に戻ることは非常に難しかったようで、周辺を飛ぶことはあっても降り立つ姿はありませんでした。半ば諦めかけていた 2014年5月、10年ぶりに1組のカツオドリが降り立ち営巣、9月には無事ヒナの巣立ちも確認されました。以後、毎年カツオドリが降り立ち営巣するようになっています。

アカガシラカラスバト

推定生息数40羽程度、「森の中で暮らす幻の鳥」と言われていたアカガシラカラスバトですが、2012年夏、集落地域を含む海岸域に40羽以上のハトが現れました。2013年以降も春から夏にかけて集落域で見かけることが多くなり、島民にとっても身近な鳥になりつつあります。「あかぽっぽ」の愛称で親しまれています。

頭が赤い成鳥だけでなく、全身が黒い若鳥(愛称:くろぽっぽ)の出現や、時には集団でみかけられるなど、推定個体数は600羽程度(2016年時点)まで回復しています。

活動を紹介した書籍

これから・・・

活動をはじめるきっかけとなった母島南崎では、地上で営巣するカツオドリも2014年から繁殖が確認されるようになりました。10年以上の歳月がかかりましたが、海鳥繁殖地が復活してきています。

日本で絶滅の危険性が最も高いと言われたアカガシラカラスバトも、少しずつ数を増やし、600羽程度(2016年現在)まで回復してきています。

島で暮らす人々も見かける機会が増え、島の景色が変わってきました。

ただし、種として存続し続けるためには、1,000羽程度が必要と試算されています。

ネコは繁殖サイクルが非常に速く、ねずみ算式に数を増やします。

環境省では、1匹のメスネコが3年後には2,000頭以上に増えると試算しています。

山の中のネコをゼロにしない限り、小笠原で暮らす野生動物たちの危機は解消されません。

優秀なハンターであるネコは山から引っ越しをしてもらい、【かつての小笠原の生態系に戻す】 ことが、私たちの目標です。

どうぞ、みなさまのご協力をよろしくお願いします。